高市氏は日本経済を長期停滞から脱却させることはできるのか?

労働生産性低下により実質賃金の減少は続く

厚生労働省が発表する毎月勤労統計によれば、8月の実質賃金(1人当たり現金給与総額÷帰属家賃を除く総合消費者物価)は前年比1.4%減少した。

6月、7月は夏季ボーナスが増加したため、実質賃金の減少幅はそれぞれ前年比0.8%減、同0.2%減と比較的小幅だったが、8月の減少幅は再び拡大した。

実質賃金の前年比減少は、今年1月以降8か月連続だ。昨年の場合、6月、7月、11、12月の実質賃金がプラス圏に浮上したが、これはボーナスの増加で、現金給与総額の増加幅が拡大したためだ。

このように、実質賃金は夏冬ボーナスの増減によって月次で振れるが、均してみると、2022年以降、減少傾向は続いている。年次ベースでみた実質賃金は、2022年前年比1.0%減、23年同2.5%減、24年同0.3%減となっている。実質賃金は一人当たり名目賃金を物価で割ったものだ。

このため、実質賃金を増やすには春闘などで賃上げ率を加速させ、分子である、一人当たり名目賃金を増やせば良いと考えがちだ。

だが、名目賃金増加は企業のコストを増加させ、企業はそのコストを製品価格に転嫁するため、物価をも押し上げられることになる。結局、賃上げは物価をも押し上げることになり、実質賃金の増加につながらない。

実際、現在の日銀は、賃金上昇によって基調的な物価を持続的に上昇させていくよう、金融政策を運営している。

では、どうすれば、実質賃金は増加するのか?国民全体の実質賃金を嵩上げしていくためには、労働生産性を高めることが必要だ。

それは、以下の通り、簡単な定義式からみても明らかだ。

実質GDP×労働分配率=実質雇用者報酬、であり、この両辺を就業者数で割ると、

(実質GDP÷就業者数)×労働分配率=(実質雇用者報酬÷就業者数)、となり、

結果として、1人当たり労働生産性×労働分配率=一人当たり実質雇用者報酬、となる。

労働分配率が一定だとすると、一人当たり労働生産性の増減率は一人当たり実質雇用者報酬(実質賃金)の増減率に等しくなる。もちろん、労働分配率の動きによって、両者の関係は変わってくる。景気後退期など企業のコストカットが加速し、労働分配率が低下する局面では、実質賃金の増加率が労働生産性上昇率を下回る。

逆に、景気拡大期など企業の利益水準が高く、労働者にもその恩恵が反映されて、労働分配率が上昇する局面では、実質賃金の増加率が労働生産性上昇率を上回る。

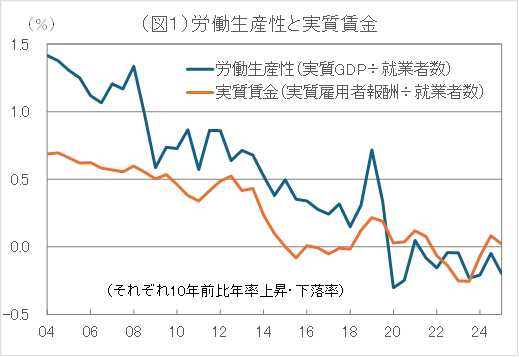

このため、景気循環の局面などによって、両者が乖離することはあるが、長期的には労働生産性の動きが実質賃金の動きに反映される。図1で、一人当たり労働生産性と一人当たり実質賃金の実際の動きをみていこう。

労働生産性の上昇率は2000年代前半には1%を超えていたが、生産性の水準としては2017年頃がピークで、その後の労働生産性は低下し続け、現時点での労働生産性上昇・下落率は、ほぼマイナス圏、つまり下落傾向で推移している。

2015年1~6月から25年1~6月までの10年間での実質GDP成長率は年率0.5%、就業数増加率は年率0.7%で、差し引き、労働生産性上昇率は同マイナス0.2%となっている。労働生産性上昇率の低下に沿って、実質賃金増加率も低下していった。

実質賃金の水準は、労働生産性の動きに幾分遅れて、2019年~21年頃にピークを迎え、その後の実質賃金は頭打ちとなった。2015年1~6月から25年1~6月までの10年間での実質雇用者報酬増加率は年率0.7%、一方、就業数増加率は年率0.7%で、差し引き、実質賃金は同横ばいとなっている。

足元では、実質賃金増加率が労働生産性上昇率を幾分上回っており、これは、この10年間で労働分配率が幾分高まったことを意味するが、そうしたことが長期にわたって続けられるわけではない。

結局のところ、現在、実質賃金が減少傾向を辿っているのは、労働生産性が低下し、足元でマイナスになっていることが原因であると言っていいだろう。

春闘などで名目的な賃上げを加速させても、労働生産性がマイナスのままでは、それと離れて実質賃金を押し上げられるわけではない。

日本経済の長期停滞の主因である、労働生産性低下の原因は何か?

このように実質賃金の減少傾向が続いているのは労働生産性が低下傾向を続けているためだが、この労働生産性の低下こそが、日本経済の長期停滞の主因でもある。

政府は2010年代においては、日本経済停滞の原因が「デフレ」であるとして、日本をインフレにすべく、黒田前日銀総裁が異次元緩和を実施した。

だが、インフレは経済低迷脱却につながらなかったばかりか、国民は物価高に対する批判を強めている。日本経済長期停滞の原因が「デフレ」でないことは明らかだ。

現在、政府は「骨太の方針」のなかで、「コストカット経済」が経済低迷の原因であると述べている。企業がコストカットをやめ、賃上げを加速させることが、経済低迷からの脱却につながるとみているようだ。

だが、・・・

続きを読みたい方は、「イーグルフライ」よりご覧ください。

2025/10/14の「イーグルフライ」掲示板より抜粋しています。

関連記事

https://real-int.jp/articles/2952/

https://real-int.jp/articles/2951/